中国行为艺术30年报告之二:行为艺术的脱与不脱

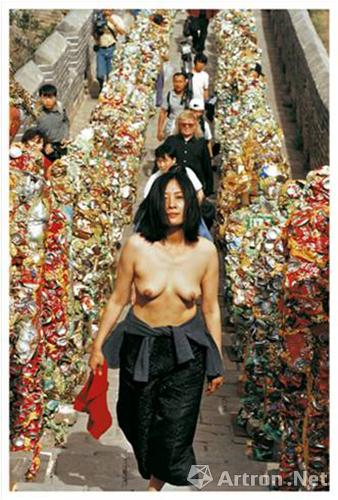

何成瑶《开放的长城》行为艺术 2001年

对应在《行为艺术30年报告之一:中国行为艺术有无新的可能性?》一文中,笔者采访的几位非艺术行业从业者对中国行为艺术有着“不是裸着,就是割肉”普遍印象。本文将关注点放在回应那些利用身体以及裸体进行行为艺术创作的现象。

然而行为艺术不向大众想象的那么简单,一脱了之,一了百了,或者是一脱百有。在前不久结束的“中国行为艺术30年研讨会”上殷双喜发表看法到:“我觉得这个脱一定要有来自何处,裸有什么形式,裸的意义在于什么,如何去用这个裸,这真的是有一种品位的和品格的高下之分。我们只讨论什么是行为艺术,什么不是,但是我们很少讨论什么是比较有价值有意义的行为艺术,我们研究的趋势应该往这个方向,推动中国行为艺术有一个在前人基础上的升级换代,我们能总结出30年来比较优秀的智慧的行为艺术。”

公众对于行为艺术总是“裸着”的印象从何而来?

对于公众印象中行为艺术总是以裸体呈现方式与观众交流的这件事,笔者从预计今年11月出版的《中国行为艺术》中由北京大学中国现代艺术档案编纂的《中国行为艺术事记初编(1985-2014)》一资料中一一对应查找公众的印象从何而来?但结果是在这份记录了从1985年以来在中国发生有关行为艺术近540条事记中发现,明确记录以裸体为呈现方式进行行为艺术现场创作的作品不足40件,这样的数据远没有笔者预想中的多。

资料中记录:2000年前,以裸体方式呈现的行为艺术有15个,主要集中在90年代,其主要代表为马六明的《芬·马六明》系列。由于90年代中后期中国行为艺术多以“暴力”倾向为呈现方式的行为艺术现状,在2001年文化部发出了一则要求各地坚决制止以“艺术”为名义的表演或展示血腥、残暴、淫秽场面的不良现象的《通知》。导致2001-2007年之间,有关部门“打击行为艺术”就是打击“黄赌毒”一样。这期间的行为艺术产量也是相对减少,以裸体呈现的行为艺术记录在资料中的也仅2006年5月蔡卫东、黑月、张海涛等人重新体验创作的《仿·为无名山增高一米》。但在在2008年至2010年期间,多位艺术家不约而同的又再次以裸露身体的方式进行行为艺术创作,其中有惹人非议的《女体书法》,也有引起艺术圈强烈热议的何云昌的《一米民主》。另外在2011至2014年期间,也有4例。

从资料中获取的信息显示,在不足十分之一的占比中,以裸露身体的方式进行行为艺术创作并不算多,但为何给公众留下了行为艺术与“裸体”、“脱”画上了等号或者约等号?笔者从百度、谷歌、必应等几大搜索引擎,以及雅昌艺术网后台数据显示发现,确实是以“裸体”、性器官、“脱”、“露点”等敏感词和关键词出现,且带有图片的文章排在搜索量和点击量较高的位置。一是在长期笼罩在传统思想下,公众对于身体公众化的一种好奇心唆使;二是媒体为了迎合网民心理,利用以裸体方式呈现的行为艺术或者是类似行为,获取点击量和转载量转化媒体势能,长此以往给公众留下了如此印象,当然不仅仅是“裸体”存在这样的问题,“暴力”、“血腥”也同样存在。

皮道坚就90年代的行为艺术在神农架的研讨会上发表过看法谈到:“90年代涌现出来的行为艺术家往往采取一种直接凸显的形式,而且这种凸显形式怎么能够生效,怎么能够吸引眼球,就怎么做,这个恐怕是和80年代很不同的一个现象。这个发展到极端以后就是后来的朱昱的吃小孩,吃死尸,暴力、血腥等。我认为中国的行为艺术在公众那里的形象90年代就是这一波艺术创作在中国为行为艺术命名,造成了一个先入为主的概念,好像行为艺术就是惊世骇俗,好像行为艺术就是极端个人主义的行为的抒发,”

阿布拉莫维奇作品

如何区别“裸着”的是不是行为艺术?

贾方舟就在研讨会上为行为艺术“正名”,认为行为艺术是在遵守学术伦理的前提下对人的精神自由的向往,因为自由对于任何人来说都不是绝对的,其有限性在每一个人的自由只能以他人的自由为界,因此行为艺术的行为只能是自我伤害,而不能是伤害他人,任何伤害他人的行为绝不是行为艺术,艺术当然存在突破伦理道德的可能性,最终的伦理边界则是对于人的尊重,对于生命,对于他人的尊重,这是一条绝对的铁的原则。

行为艺术的“教母”阿布拉莫维奇曾有一个作品就是典型案例,她在现场裸体坐着对观众相对,桌上摆着几十个东西,包括手枪,观众可以起任何一个作品向她攻击,这个作品就是典型的说明了伦理的界限,他就是要考察一下人性的恶到底给他自由以后谁会做什么,居然真的有一个观众拿起了手枪对着他,在没有开枪的时候被制止。

除了尊重,贾方舟还认为行为艺术主要是以身体为媒介,通过行为过程实现艺术家艺术意图和观念诉求,任何艺术意图以外的行为不以观念诉求为指向的行为,以及以明确的政治诉求,社会诉求为目的的行为,都不能算行为艺术。

莫斯科行为艺术家在广场将自己的睾丸订在地上

他曾举到一个典型案例,就是一位莫斯科的艺术家在红场上把自己的睾丸定在地上,当时网上这张图片曾一度疯传,但这个事件贾方舟认为“诉求是抗议的诉求,是一个政治诉求,而不是艺术诉求,所以我也认为虽然他是行为艺术家,我认为这不是行为艺术。还有一个是片山关于保护动物的街头抗议,跪在那里,我认为这也不是行为艺术。裸体声援艾未未,一个男的,九个女的,他们声援艾未未,这是一个政治诉求,不是观念诉求。”

后来殷双喜也在研讨会讨论环节补充案例道:“以前有一个女艺术家叫杨克勤,现在到美国去了,没有下文。早年的时候,有一天她在美院找到我,拿出一堆她的裸体图片,说‘我要搞行为艺术’,我们俩坐在一个饭馆里,当着她的面看她的裸体照片。我就劝她说你准备怎么去发通知,她说我去印刷厂去印,但当时她没有准印证。在她决定做行为艺术后,一次在现场她准备当着观众脱衣服,但是最终她没有没有进行下去。这其实就是很说明这位艺术家在实施行为艺术现场之前没有充分考虑脱和行为艺术之间的关系。”是脱还是穿?怎么脱?脱了想表达什么?为什么非脱不可?殷双喜认为都是这位艺术家没有想清楚的。

马六明

典型荷尔蒙过剩的90年代

谈到90年代的行为作品,其以裸体呈现的为主要方式的主要有马六明的《芬·马六明》系列,以及聚集在北京东村的一批都进行过行为艺术创作的艺术家。但马六明并不是来了北京才利用自己身体进行创作的。1988年的“自杀计划”,只是马六明一系列行为表演的开端。1989年,还在湖北美院读书的马六明就在学校里将自己以裸体状态被裹在塑料袋中进行拍摄,而后命名这组作品为《状态系列》。1993年马六明来到北京“寻找机会”,与其它艺术家共同居住在北京东村,成为当代艺术史上一个具有里程碑意义的重要事件。同年,马六明创造了”芬·马六明”雌雄同体的形象广为人知,他披着长发,化着女妆,赤身裸体,吃了安眠药睡着坐在座位上等着观众前来合影,该形象迅速成为他的符号化标识,并且受到很多国际性展览的邀请,展出照片或进行现场行为表演。但快速以来关注的同时也引来了公安,在1994年10月马六明在北京东村实施《芬·马六明的午餐》的过程中,被北京公安机关终止,并以“打折艺术的名义进行淫秽表演”的罪名拘禁两个月后遣返原籍。

马六明的《芬·马六明》从1994年开始实施一直到2003年,在长达10年行为艺术表演中,不少媒体称其为“雌雄同体”。吕澎曾评价该系列“无论如何,视觉将面临矛盾与冲突,面临选择与判断,面临由此导致对心理习惯的挑动与打击。芬·马六明有一个‘美’的脸庞,她能够引起日常性的感叹,可是,这个‘美’仅仅是一个错觉,因为与之发生肉体关联的是另一个性别,这是反常的,不同于一般经验的,可是,这个特殊的经验立即将会赋予观众不可抑制的判断延伸,这个‘美’带来了多义性,带来了这个社会的可能的所有观念投射。这样,芬·马六明不仅成为一个生命的形象,也通过裸体的运动成为生命的实际存在。马六明创造出来了一个‘芬·马六明’,这个生命开始进入自然的环境,进入社会的视线、进入我们的空间。”

张洹《65公斤》1994

同年值得注意的还有现在已经是“国际张”的艺术家张洹,他的《十二平方米》的表演过程中,赤身裸体坐在一个乡村公共厕所里,将蜂蜜和鱼内脏的混合液体涂抹于躯体上,人苍蝇爬满身体长达一小时,试图尝试在过程中体验存在的真实。而同年他的另一件作品《65公斤》则是把自己的肉身捆掉于房梁之上,并用输血管令献血滴入地面上烤灼着的托盘之中。虽然与1976年斯特拉克创作《悬挂》在样式样貌上有着一定的相似性,但后者主要是想要体验身体架空的悬浮感。

在一次与媒体的对方中,记者提及后来又评论认为当时以张洹为代表的东村艺术家主要是否是想博出位?张洹承认确实是事实。“你想一个河南人,出生时满眼黄土,什么都看不见,就往北京跑,你不大喊,谁知道你啊?这是年轻人的一种表达,很自我,很灿烂。我当时的状态是,生活是什么我就做什么。简单地说,就是20多岁荷尔蒙过剩,就一直在消耗。现在则被淹没了。”

何成瑶《妈妈和我》行为艺术 2002年

何成瑶行为艺术作品《广播体操》 2004年

女性视角下身体的政治维度

而女艺术家进行行为艺术创作,对身体是否有着不一样的视角?关注并从事多年女性艺术研究的佟玉洁认为:目前女性艺术家利用身体进行的行为艺术作品呈现出两大特征就是身体的社会性叙事和自传性叙事。而其中代表艺术家何成瑶在佟玉洁看来,就属于利用身体自传式叙事的案例,她谈到:“艺术家何成瑶一直把自己的作品视为人性的自我拯救。”

何成瑶的母亲在中国的60年代因非婚生子开出公职,因此而精神失常的母亲经常赤身裸体沿街奔走。从小在压抑的氛围长大的何成瑶,不敢面对自己的母亲和自己的身世。2001年,一次偶然的机会何成瑶被邀请参与了长城的现场艺术。何成瑶潜意识中的母亲裸露行为,成为自己裸政治的生产诱因。在北京长城的艺术现场上,何成瑶第一次赤裸着上半身,行走在衣冠楚楚的男性艺术家之间。何成瑶将自己开放的身体视为一次艺术的救赎行动,同时也视为一种身体权力的裸政治。何成瑶把这次的行为艺术称为《开放的长城》。佟玉洁认为,作为何成瑶身体自传性的叙事,裸政治成为了何成瑶与母亲人格平等对接的理念。

2002年,何成瑶的行为艺术作品《妈妈和我》,再次成为了何成瑶与母亲人格平等一次对接的裸政治。作为艺术家的何成瑶第一次走进并且亲近自己的母亲,面对赤裸上身的母亲,自己也赤裸着上身温柔地搂着自己的母亲,完成了《我和妈妈》的作品。“何成瑶的裸政治是身体伦理与身体技术的一次交锋之后,以赤裸的方式挑战自己、挑战世俗的身体政治。对于何成瑶来说,自己的赤裸行为不仅是勇敢地面对自己难以释怀的生活经历,同时也是对犯病时的母亲赤裸身体一种回应”,佟玉洁发表看法到。童年记忆中的何成瑶,清晰而惨烈的画面莫过于母亲的针灸治疗。当患有精神疾病的母亲接受最痛苦的治疗——赤身裸体的被按在门板上进行针灸时,母亲痛苦的嚎叫与呻吟成为了何成瑶难以释怀的梦魇。

成年后的何成谣带着负罪感开始实施行为艺术《99针》。每扎一针,何成瑶的身体疼痛就是对母亲历史性的伤害一次赎罪。99针则是以艺术的方式的一次自我救赎。对于何成瑶来说,“自我转变的实践”意味着裸政治中不同的身体技术实施,都带有强烈地身体政治的诉求。何成瑶在行为艺术《广播体操》中,用胶带将自己赤裸的身体束缚起来,在广播体操规范动作下,身体被束缚的压迫感随着身体的剧烈运动而消解。何在佟玉洁看来,成瑶通过“自我转变的实践”的身体技术,把被束缚转换为挣脱束缚的一种酷儿文化虐恋艺术的身体运动,达到释放生命悲情中的一种快感。然而,在不少女艺术家的行为艺术作品中,身体自传性的叙事也传递出了悲情中的一种疼感。

作为一个分类研究案例,佟玉洁发表看法表示中国女艺术家的行为艺术的案例中可以看出,“作为假想对象的身体在与历史或者现实的场景发生关系时,构成了身体的空间性、整体性和意向性,制造了不同身体维度的文化质疑性与批判性,最终在形成的身体权力的微观政治中,成为挑战社会宏观政治的一个重要的力量。”