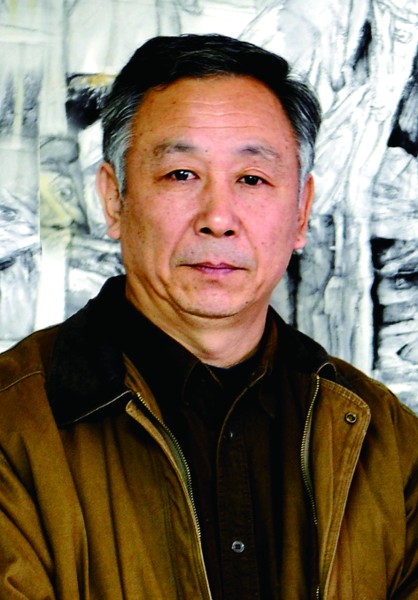

春播秋收的“庄户人”——著名人物画家李兆虬与他的《山之东》

·1992毕业于山东艺术学院美术系·2002年结业于中央美院李少文工作室·2004年结业于中国科技大学中国画高研班

获奖2004年全国中国画金奖王贵与李香香;2005年抗战胜利60年全国中国画展优秀奖武工队;2003年第二届中国美术金彩奖优秀奖农贸市场;2002年全国新闻出版书画大赛银奖棠棣树下;2002年济南文艺奖;2008年山东省泰山文艺奖三等奖;2009年山东省泰山文艺奖一等奖

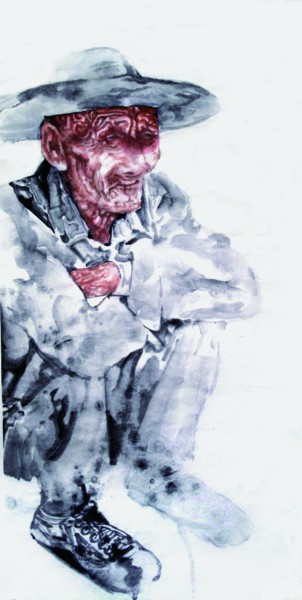

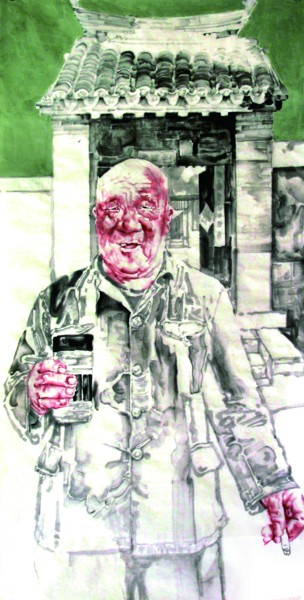

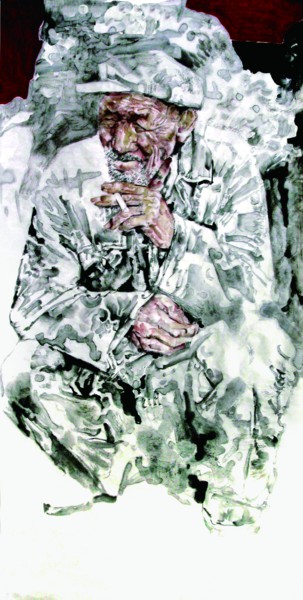

以美的艺术形式去表现现实生活中最普通的具象事物,这是著名人物画家李兆虬一直以来的审美取向。他经常说自己就是“庄户人”,正是这种纯真质朴的“庄户人”情结,让他的艺术感悟与现实生活交融在一起,释放着人性真实的美。在李兆虬最新创作的《山之东》作品中,他以生活的厚重经历为题材,并将民间版画剪纸艺术融入其中,赋予了“笔墨当随时代”以新的艺术内涵。记者:您最近创作的这幅作品,想要表达的是什么?

李兆虬:这件作品是为自己而画的,取名为《山之东》,想要表现的就是我内心对于家乡的情感。每每触及家乡的思绪,就会有很多景物人物浮现在眼前,仿佛就是昨天刚刚经历的一幕幕生活场景,又感觉自己正在他们当中忙着春播秋收。无论在何时,我都清楚的知道自己始终是一个庄户人。高中毕业后,没有上大学的机会便回家务农兼当民办教师。22岁我参军入伍,到如今屈指算来已离家乡三十多个年头。可是乡音难改,很多思想观念也已烙印在心中。很多时候,我会卡着点看天气预报,一是可以注意第二天的天气,好安排自己的衣着和工作,更主要的是想看看家乡有没有下雨,如果长时间不下雨,我会感觉到一种焦虑和烦躁,总感觉自己的心还在故乡,故乡人的喜怒哀乐就是我的喜怒哀乐。

曾经有位出版社的编辑对我说,我不会成为大艺术家,因为大艺术家广搜博取,还要善于适应环境的改变。可我已经在城市生活这么多年了,却依然保持着故乡的那种心境。总感觉我的根依然在那里,正是这样思源的情感,我更加深刻地体会到了孙犁之于荷花淀,老舍之于北京的那份情感。那油光光的铁锨,铛铛作响打铁的镇子,偶尔在电视或影像中出现的木犁,都会将我的记忆拉回到故乡去,这些承载了中华文明的大器件,让我折服于历史的厚重,折服于历代故乡人智慧的精华。记者:这件作品在此时创作,有哪些特殊的意义?

李兆虬:身体的原因,前段时间在休息,在这期间我问自己最想要表达的是什么,答案是清晰的,那就是我的故乡人,我的生活。获奖名誉我觉得没那么重要,从现在开始我都要把每一张创作当做生命中最后一张作品来画,这样会减少很多外来因素的干扰,或许有可能画好。能不能画好是能力问题,想不想画好则是态度问题。

在创作上我一直不希望重复自己,无论每年几个展览,我都会尽自己最大的能事有新的东西出现,不断地重复自己会跟艺术的关联越来越远。记者:很多艺术家一辈子就擅长画一种,并有鱼王虎王等等的称谓,看似也很风光。

李兆虬:看一张画的好与不好,人人都有发言权。说一个画家的高与低,则更是见仁见智。然而,作为画家本人,对自己和他人的作品,就不应该模棱两可了,是有一个明确的底线的。这个底线,就是对造型的认识,对画面造型的认识和表达。而这对绘画来说是至关重要的,它直接影响并决定一幅绘画作品,甚至是画家本人整体的风格和品位。不断地提高对造型的认识,是一个画家的首要任务。如果对造型的好坏不清楚,不敏感,甚至始终停留在原来的造型观念上,就不会长进,将难免有被淘汰的可能。我们所应该做的就是,不断地对绘画传统深入研究,结合现代绘画的理性分析方法,在认识上改变先前传统造型程式化的理解,不再去关注单纯的一笔一划那些外在的东西,不去追求那种表面上的真实,注重表达精神上的真实,即内心情感的真实。这样产生出来的作品,才能真切感人。记者:不重复是很难的,在这件作品中,您有哪些新的尝试?

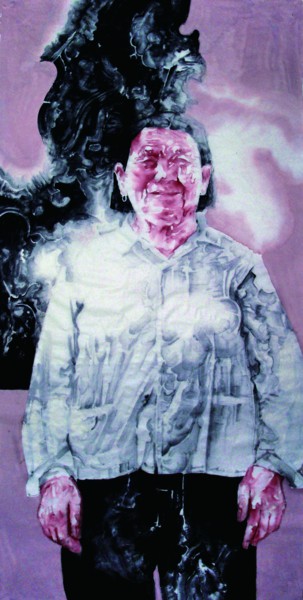

李兆虬:在这件作品中,我以厚重强烈替代了过去那种轻描淡写的表现方式,借鉴了版画的一些形式,在画面中有强烈的黑白灰对比,并对人物和景物打乱了时空进行疏与密的组合。虽然是写实手法,但是具体到某一人或物又不是写实的,是一种模糊的。模糊,朦胧,影影绰绰,似有若无。留给观赏者一个领悟、选择和咂摸的弹性空间,我觉得这是一种高级的语言技巧。是为了达到一个特定的美学效果而百试不爽的修辞方法。不穷尽自己所欲言,让接受者在接下来的空间里任意想象,发挥。我们的语言表现力是很有限的,要准确地表述一个具体的事物是一件费劲并很难的事,而要表述思想、情感,难上加难。对于这类抽象的东西的描述,则必须是模糊的。

清晰的绘画叫标本挂图。思想情感越内在,实际的表现上就越模糊。没有模糊就没有艺术,没有模糊就没有美。所谓的“朦胧美”大概也就是这个意思。这样的一幅画,不同的人看就会有不同的理解与感受,且常看常新,永远的不定式。需要说明的是,模糊,不是含糊、含混,含糊是表达不到位,思想意识混乱,或信息不充分以及语言表达能力低下。记者:您过去也有表现故乡人的题材,大多是单个形象的,而且大家评价很高。这次为什么会做这么多变化?

李兆虬:单个形象出现的故乡人我一直在画,但也应该画一下更大的场面,这也是对宏观能力的一种锻炼。达芬奇的《蒙娜丽莎》和米开朗基罗的《创世纪》,都是传世之作,带给我们的却是两种不同的情感。在大画的创作中会遇到好多问题,解决这些问题对以后的创作是一种积累和促进。

这件作品反映的是秋冬时节故乡人们的生活,以后我还要以春耕、夏种、秋收,冬藏等为题材继续画下去。

记者:您的很多全国获奖的“大题材”作品,似乎给大家留下的印象也最深刻。

李兆虬:以前很多朋友都感觉我的创作是以主旋律题材为主,特别擅长革命题材的创作,对于党和国家的任务我们义不容辞,但是作为一个艺术家,也一定要有自己的声音。画界很多艺术家声称自己为老百姓代言,实际上这样的话欠思量。艺术家并没有比其他行业的人在学识阅历等方面高很多,甚至在有些方面艺术家都是欠缺的。一定要认识到我们就是老百姓,我们所表现的就是大众的生活和喜怒哀乐,绝不是高高在上的。记得有一次,我经过胡同口,听见卖杂货的一对夫妇高兴地说,明天又是一个大晴天。大晴天对他们意味着可以出摊,可以挣钱养家,他们因此心情晴朗。这就是我们身边最可爱的人们,他们的心情是明朗的,那我们的国家一定也会是晴朗的。这种来自生活的情感比拿捏着腔调的情感更可贵更感人。记者:实际上您的作品题材是很丰富的,除了刚才所说的主旋律作品,还有很多都市题材和古意人物的作品。

李兆虬:我画的题材很多,但最动心的还是自己曾经经历过的东西。现在回去看看故乡,景、物、人发生了太多变化,可是记忆中留存的那份真善美是不变的。很多画家喜欢出去写生,爬山涉水,足迹遍布大江南北,我从没有想出去的冲动,画好山水画不一定非要到黄山,把眼前身边熟悉的山水画好就很不容易了,山东的画家有义务画好山东的人物和景物。黄宾虹先生表现的是南方山水,学他的创新执着精神固然重要,但是将他的笔墨一成不变地引用于北方山水显然不合适,北方山水的崇高与铁骨是南方山水笔墨所表现不出来的。一方水土养育一方人,一方水土也养育一方画家。

把眼前的事物画好即是实践了笔墨当随时代。现代是信息时代,机器时代,古代题材可以画但是不能反映社会现状,我们总不能无视自己的使命,让200年后的画家来表现21世纪吧?用水墨来表现现代都市,有难度,但不能知难而退,我们要实践,要有勇气和毅力,探索出新的表现语言。记者:您的这件新作品为什么会借鉴民间语言?您的这类作品到市场上会有什么反应?

李兆虬:艺术家要不断地突破,要改变自己如伤筋动骨般,这期间需要借鉴。我家乡便是民间艺术的宝库,儿时接触剪纸,自以为懂很多,实际只是皮毛而已。后来看了很多资料,才体会到这里面的艺术含量太大了。这是一种生动而凝练的艺术表现形式,非常高级,长期困扰我的写实与写意的问题,就在民间艺术这里得到了解答。我暗自对自己说,不再东张西望了,更不能这山看着那山高,脚下就是艺术创作的宝库,从这里才能锤炼出好的艺术语言。市场虽是试金石,但艺术家水准的高低又不能完全靠市场来说话,艺术家要尊重市场,但又不能受市场干扰太多,不能跟着市场走。表达出自己想表达的东西,可能一时市场不接受,但是好的东西随着时间的流转,大家终究会接受。“嘤其鸣矣,求其友声”,寻到知音是一种快乐,让更多的人感动那就是成功。 记者 傅晓燕